重庆卫健委通报新增1例武汉输入确诊病例,这则不足百字的简讯如投入湖面的石子,在数字海洋中激起层层涟漪,微博话题阅读量瞬间破亿,评论区分裂为两个平行宇宙:一方疾呼“重启封锁”,另一方嘲讽“制造恐慌”,这个看似普通的病例通报,已然成为折射后疫情时代集体心理的棱镜,映照出数据与感知、科学与情感之间日益扩大的鸿沟,我们不禁要问:当一个个病例统计数字从医学领域滑入社会认知战场,人类是否已在无形中陷入了一场前所未有的认知内战?

在重庆这例病例的舆论发酵过程中,数字与感知的断裂触目惊心,流行病学调查显示的单一传播链,在社交媒体上异变为“疫情再爆发”的集体想象,心理学研究显示,人类大脑对负面信息具有天然的警觉性——一个确诊病例的新闻权重,在认知层面上远超千百个“零新增”的统计报告,这种进化形成的心理保护机制,在信息时代反而成为认知偏差的放大器,重庆案例中,尽管本地传播风险被评估为“低”,但公众风险感知却飙升至“高”,数字与感知之间出现了一道几乎无法弥合的裂隙。

深入剖析可见,武汉与重庆这两座英雄城市的符号化碰撞,进一步复杂化了这一认知图景,武汉作为疫情原爆点的集体记忆被重新激活,而重庆的山城韧性形象亦加入叙事博弈,两座城市不再是地理实体,而是蜕变为承载不同情感负荷的符号载体,在舆论场中进行着意义的重构与争夺,社会学家所揭示的“符号性暴力”在此显现——通过标签化与隐喻化的叙事,公共卫生事件被赋予了超出其本身的意义维度,成为集体情感投射的屏幕。

这例普通病例的舆论风暴,清晰地标示出后真理时代疫情叙事的认识论转型,在传统社会,医学权威掌握疫情定义权;而在算法主导的当下,点击率与情绪共鸣正在篡夺真相的王座,重庆病例的讨论中,基于实证的流行病学风险评估(R0值、传播链清晰度、可控性指标)在与情感化叙事(“又来了”、“记忆重现”、“不堪重负”)的对抗中节节败退,当恐惧的传染速度超越病毒本身,社会已经滑向德国社会学家贝克所预言的“风险社会”深渊——在这个深渊中,对风险的感知本身比风险更具破坏力。

重庆案例凸显的认知鸿沟,揭示了当代社会风险沟通体系的系统性失灵,公共卫生机构仍在沿用“数据-告知”的传统模式,假定公众是理性接收器;而现实是,公众早已成为情感与算法共同塑造的认知主体,有效风险沟通必须承认:数据从不自我解释,它总是在特定文化、情感和历史语境中被解读和赋予意义,忽视这一基本认知规律,只会加剧专业判断与公共感知的离心力。

要修复这种认知断裂,我们需要一场风险沟通范式的革命,超越单纯的数据灌输,建构一种包容情感、尊重记忆、承认恐惧的沟通伦理,这要求公共卫生传播不仅提供数据,更要提供数据的意义框架;不仅告知风险概率,更要管理风险情感;不仅依赖专业权威,更要构建多元对话,如同重庆两江交汇的自然奇观,科学与人文、数据与叙事、理性与情感需要在新的沟通范式中共生交融。

重庆一例普通输入病例引发的舆论海啸,测量出的不仅是病毒传播风险,更是社会认知体系的深层危机,这道裂痕暗示着:人类最大的 pandemic 或许并非新冠病毒本身,而是我们集体应对危机时日益衰弱的共识生成能力,当每一个病例数字都可能引爆情感核弹,当科学语言与公共语言渐行渐远,社会免疫系统正在遭受比病毒更致命的攻击,重建认知共同体,需要的不只是医学智慧,更是跨越数字与感知鸿沟的勇气与智慧——这不仅是对抗疫病的战争,更是对人类理性与情感平衡能力的终极考验。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/389.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆新增1例武汉输入(重庆新增2例无症状感染者,均为湖北输入)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

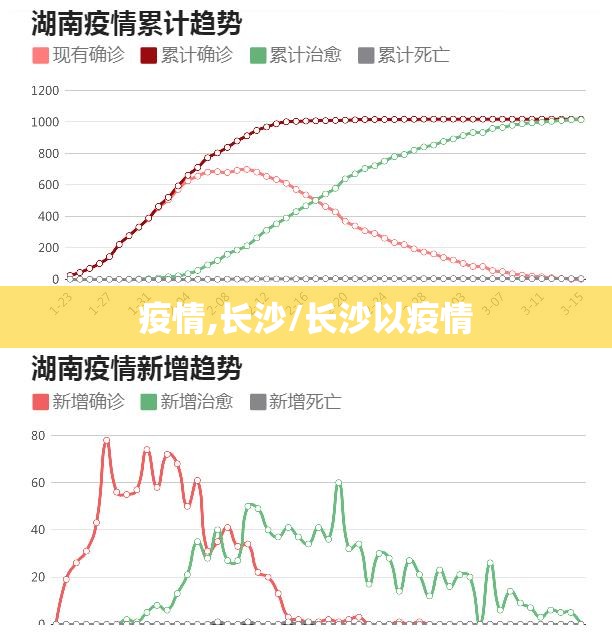

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...