“重庆市疫区吗?”——这行搜索框里的文字,像一枚探针,刺入时代的神经末梢,它背后蛰伏的不仅是地理空间的病理学划分,更是社会心理的集体性震颤,当“疫区”二字如幽灵般游荡于公共话语场域,重庆这座山城,被迫在病毒的显微镜下接受一场关于身份、边界与生存意义的残酷解剖。

“疫区”从来不是中性的地理坐标,而是权力与知识交织的拓扑学产物,福柯笔下的“环形监狱”在数字时代获得了更精妙的化身:健康码、行程卡、风险区地图,织成一张肉眼不可见的监控之网,重庆被标记为“疫区”的瞬间,便跌入了符号暴力的漩涡——它不再是由码头文化、火锅香气和穿楼轻轨构成的生命聚落,而化约为流行病学报告上一串冰冷数字的附庸,一个需要被隔离、消毒、审视的“危险源”,这种污名化叙事如锈蚀般侵蚀城市肌理,将活生生的文明压缩为扁平化的病理标本。

在这套强加的病理学语法之外,重庆展现了惊人的叙事夺回能力,社交媒体上市民拍摄的“阳台音乐会”,用川江号子撕裂隔离的沉寂;志愿者组成的“摩托大军”,在陡峭的坡坎间织就物资输送的毛细血管网络;火锅店老板发起“无人售卖”的信任实验,让辣椒的炙热成为对抗冷漠的伦理武器,这些微小却顽强的实践,构成德勒兹意义上的“根茎式”抵抗——无中心、多入口、迂回生长,它们拒绝被“疫区”的宏大叙事收编,转而用具身化的行动重写城市的意义图谱:重庆不是被动承受灾难的容器,而是主动生产抗体的有机体。

更深层看,疫情像一柄冷酷的解剖刀,剖开了现代性承诺的脆弱筋膜,重庆的立体交通网络曾被视为征服自然的工程奇迹,却在封控中暴露出其对流动性的致命依赖;繁华的商圈作为消费主义圣殿,一夜之间沦为寂静的废墟,这迫使城市凝视自身的“免疫缺陷”——不仅是生物学意义上的,更是结构性的、文化性的,齐泽克会指出,真正的“灾难”并非病毒本身,而是它揭穿的常态幻象:我们精心构筑的秩序何等不堪一击,重庆的停摆于是成为全球都市文明的一则寓言,提醒着在效率与韧性之间存在的深刻悖论。

但重庆的回响远不止于解构,它在危机中催生出一种新的“免疫情感”——非固守封闭的堡垒心态,而是基于互惠的开放性共生,社区团购群中自发生成的分配伦理,邻里间药物共享形成的非正式支持网络,这些实践在官方体系之外构建出弹性应对的生命政治,它预示了贝克“风险社会”中的希望微光:当系统性保护失效时,社会自我组织的潜能如何迸发,重庆因此从“疫区”的客体异化为创造新型社会契约的实验室。

“重庆市疫区吗?”——这个问题本身已堕入过时的二元论陷阱,重庆的经历证明,没有任何城市是自足的免疫孤岛,所有人类聚落都深嵌于全球流动的病毒循环之中,重要的不再是贴上或撕去“疫区”标签的符号游戏,而是我们能否从创伤中孵化出更包容、更坚韧的共在智慧,当重庆的灯火再次连缀成星河,它映照的不仅是地理空间的康复,更是一种文明能力的淬炼:如何在不可避免的暴露中,学会有尊严地脆弱,有智慧地依存。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/460.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【重庆市疫区吗,重庆市疫情区吗】》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

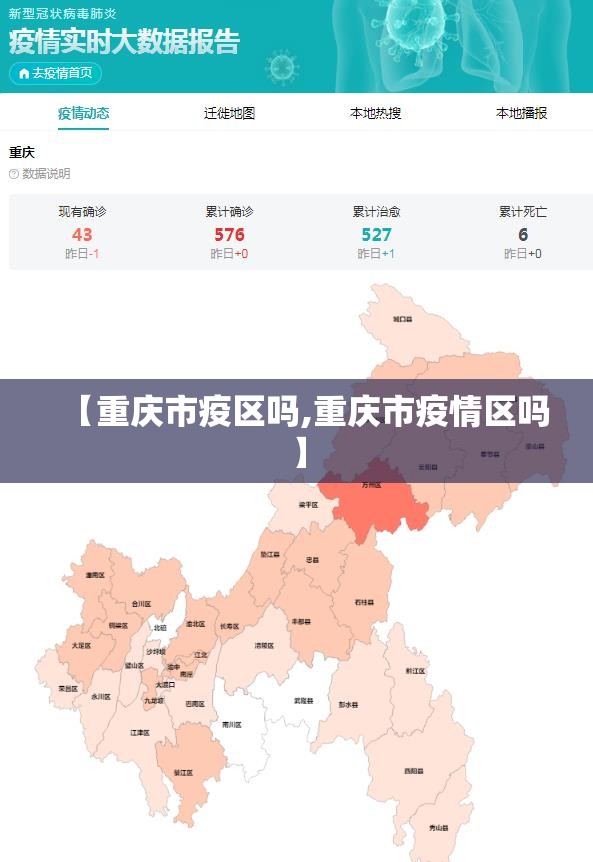

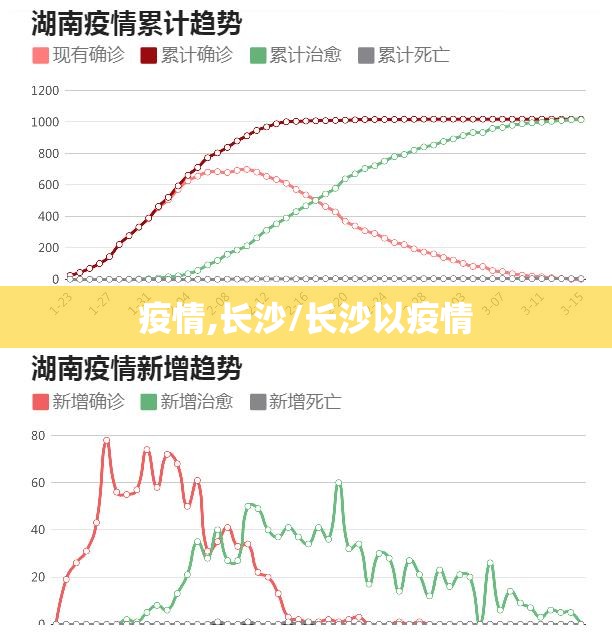

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...